Entre politiques, normes et pratiques foncières

MÉITÉ Youssouf

Sociologue, Université Félix Houphouët-Boigny & Institut universitaire du Sud (Côte d’Ivoire)

YAO GNABÉLI Roch

Sociologue, Université Félix Houphouët-Boigny & Institut universitaire du Sud (Côte d’Ivoire)

ARDD-1-2021 – Développement durable : recherches en actes

Analyses : politiques, pratiques, mobilisations

Pour citer cet article

MÉITÉ Youssouf & YAO GNABÉLI Roch : « Les ressources écologiques terrestres dans la commune de Jacqueville (Côte d’Ivoire). Entre politiques, normes et pratiques foncières », Actes de la recherche sur le développement durable, n°1, 2021.

ISSN : 2790-0355 (version en ligne) — ISSN : 2790-0347 (version imprimée)

URL : https://publications-univ-sud.org/ardd/2021/12/553/

DOI : (à compléter)

Les ressources écologiques terrestres dans la commune de Jacqueville (Côte d’Ivoire)

Entre politiques, normes et pratiques foncières

par Youssouf MÉITÉ & Roch YAO GNABÉLI

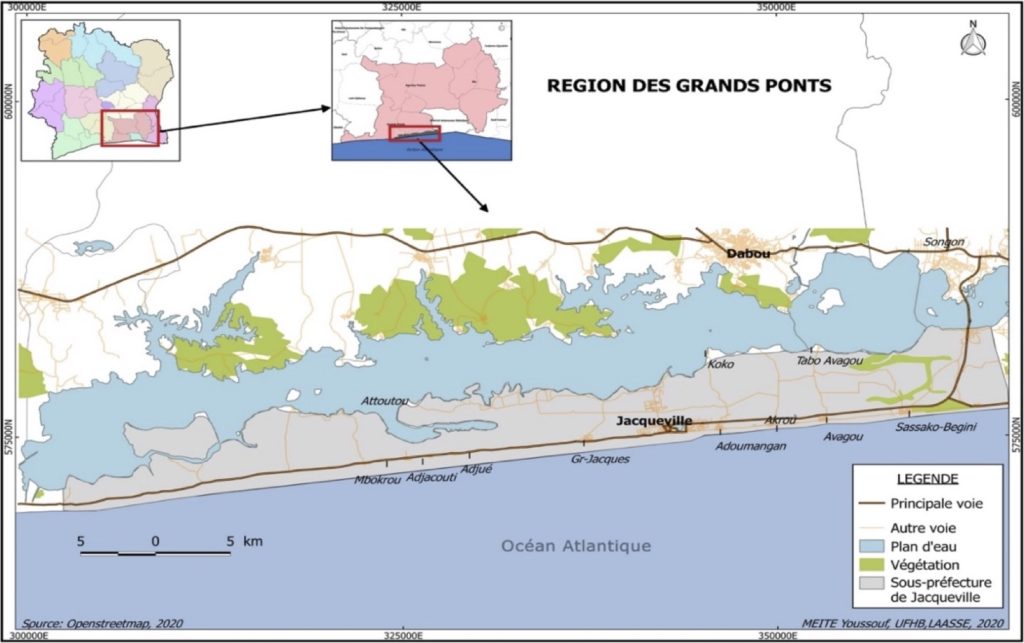

Version PDF

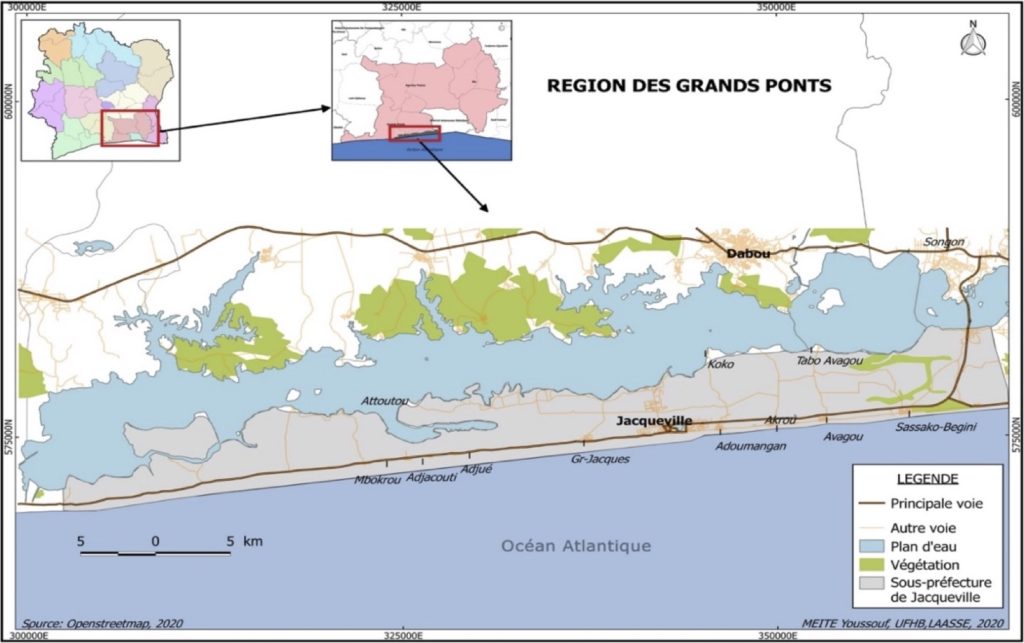

Historiquement, l’économie de la Côte d’Ivoire s’est appuyée sur l’exploitation des ressources écologiques comme le bois et la production de matières premières agricoles destinées à l’exportation (café, cacao, hévéa, palmier à huile, coco, coton notamment). Une des conséquences a été la déforestation et la dégradation de l’environnement écologique liées à la fois à l’exportation du bois brut et au système de production agricole extensive et non mécanisée (Yayat d’Alépé, 2010 ; Ibo, 1995 ; Colin, 1990 ; Sawadogo, 1974 ; Wondji, 1963). Jacqueville, qui fait partie du Grand Abidjan[1] depuis 2016, est une commune du littoral dont le territoire est une bande de terre de 64 km de long et de quelques kilomètres de large (2 à 10 km), comprise entièrement entre l’océan Atlantique au sud et la lagune Ebrié au nord (voir carte n°1 ci-dessous).

Carte n°1 : Localisation de la commune de Jacqueville en Côte d’Ivoire

(Carte établie par Méité Youssouf. Source : Openstreetmap, 2020)

A l’extrémité est se trouve la forêt classée d’Audoin et à l’extrémité ouest, l’on a des forêts de mangroves. A mi-chemin des bordures maritime et lagunaire, le territoire communal est traversé par une zone marécageuse, inondée par endroits en saison pluvieuse.

L’économie locale repose sur la production agricole (principalement le coco et le manioc), le tourisme balnéaire, l’élevage ainsi que la pêche en lagune et en mer (Koffie-Bikpo & Sogbou-Atiory, 2015 ; Domingo, 1980 ; Augé, 1970). Par ailleurs, l’appartenance de Jacqueville au Grand Abidjan est un facteur accélérateur de la réduction des ressources écologiques, compte tenu de l’urbanisation et de l’intensification de la compétition sur le foncier. En outre, les mutations sociales opérées dans cette localité au cours de son histoire ont modifié la nature des rapports des populations aux ressources écologiques. Sur cette base, la présente étude s’est focalisée sur les capacités institutionnelles, les rapports aux normes et les pratiques sociales. Elle intègre également les usages sociaux des ressources foncières, leurs modes d’appropriation par les acteurs institutionnels et les populations locales, ainsi que leurs conséquences défavorables sur les ressources écologiques et les écosystèmes.

Pour répondre à cette préoccupation, les informations et les données ont été collectées en trois phases. En premier lieu, il y a eu une recherche documentaire centrée sur l’organisation sociale de la région de Jacqueville et son évolution au cours du temps, l’économie locale et ses mutations, la morphologie des sols et les écosystèmes, l’urbanisation et, enfin, le cadre institutionnel et normatif de préservation des ressources écologiques (Augé, 1967, 1969a, 1969b, 1970, 1971 ; Dugast, 1995 ; Halle & Bruzon, 2006 ; Ibo, 1993, 1995 ; Koffie-Bikpo & Sogbou-Atiory, 2015 ; Monsan, 2012 ; Séka, 2016). Cette documentation a contribué à faire l’état des lieux, à dégager une certaine cohérence entre les récits recueillis lors des entretiens, à faire émerger les enjeux liés aux ressources écologiques dans les zones littorales en Côte d’Ivoire en général et à Jacqueville en particulier, à mettre en évidence l’écart entre la règlementation et les capacités institutionnelles de préservation des dites ressources.

Le second mode de collecte de données a été une enquête de terrain basée sur des entretiens avec les autorités locales (mairie, préfecture, chefferie villageoise, services déconcentrés de l’État), les populations locales (autochtones, allochtones), les opérateurs économiques (hôteliers, pêcheurs, restaurateurs, transporteurs, artisans). Les entretiens ont porté essentiellement sur l’identification des ressources écologiques, leurs usages, les pratiques de préservation de ces ressources, les perceptions et les croyances qui y sont liées.

La recherche documentaire et l’enquête par entretiens ont été complétées par une observation directe de certains usages des ressources écologiques, ou de leur destruction : aménagement de sites touristiques, transformation des noix de coco et des produits dérivés du cocotier, habitat et installations hôtelières édifiés à partir de matériaux puisés dans les ressources écologiques, ou encore abattage systématique du couvert végétal sur les parcelles loties destinées aux constructions immobilières. Ces observations ont renseigné sur le comportement des acteurs vis-à-vis de leur environnement, leurs rapports aux ressources écologiques, leurs rapports aux règlementations et normes sociales ainsi que l’ensemble des enjeux actuels susceptibles d’influencer la place de ces ressources dans la société. Les résultats obtenus sont présentés dans une perspective sociohistorique en trois phases, à savoir : i) le rôle et le sens des ressources écologiques dans la société locale jusqu’au début de la période coloniale, ii) le développement de l’économie du cocotier et son influence sur les ressources écologiques et enfin, iii) l’incidence de la désaffection des cocoteraies, de la construction du pont de Jacqueville et de la spéculation foncière sur les ressources écologiques de la commune.

Les ressources écologiques de Jacqueville

Avant d’identifier les principales ressources écologiques de Jacqueville, il convient de préciser ce que nous entendons par ce concept. Dans le cadre du présent article, les ressources écologiques sont des produits sociaux. La notion intègre donc aussi les processus sociaux par lesquels une partie des écosystèmes ou de leurs composantes sont érigées en ressources. Cela suppose également des processus sociaux de sélection, de protection, de renforcement, de conservation, d’agression, d’exploitation, ou même de patrimonialisation. Ainsi, l’étude des ressources écologiques est aussi une manière d’appréhender l’organisation et le fonctionnement des sociétés locales replacées dans un contexte plus global d’économie de marché et d’urbanisation.

Les ressources écologiques terrestres de Jacqueville comprenaient par le passé une flore diversifiée et des écosystèmes spécifiques à savoir les mangroves et les forêts marécageuses (Augé, 1969a). Les particularités topographiques de Jacqueville (quasiment insulaire, littoral océanique, rives lagunaires, lacs, rivières et zones marécageuses) ont donné naissance à des écosystèmes variés. La flore a été constituée pendant longtemps de forêts denses, de savanes, de forêts marécageuses, de mangroves, de palmiers, de raphias, de plantes ou d’herbes rampantes. Aujourd’hui, les mangroves se rétrécissent et les forêts marécageuses laissent progressivement la place à des bas-fonds plus ou moins asséchés, selon les saisons. Le souvenir d’une richesse écologique remarquable ayant existé par le passé dans la zone transparait dans les propos d’un notable du village de Ahua lors d’un entretien réalisé le 29 août 2020 : « Avant, on pataugeait dans la boue pour traverser notre région. Tout était humide. Il y avait de la forêt donc on ne voyait même pas le ciel et on croisait plusieurs espèces animales ». Notons qu’une variété de ces écosystèmes existe encore sur le territoire observé, même s’ils sont fortement dégradés et que leur survie reste incertaine. Il s’agit d’espèces localisées dans les forêts marécageuses, les forêts inondées en saison pluvieuse, les jachères, les prairies, dans le sous-bois des plantations.

Par ailleurs, d’après Hauhouot Asseypo, « sur les formations sableuses, même une forte pluviométrie de 2000 mm de pluie par an, entretient difficilement la forêt dense » (1992, p. 6). C’est pourquoi, la région de Jacqueville est classée parmi les « formations forestières spéciales » c’est-à-dire, bien que située dans le sud du pays à forte pluviométrie, la végétation y reste dominée par de la mangrove et de la savane dite de basse-côte. Berron Henri (1991) mentionne que dans les régions lagunaires de Côte d’Ivoire, il existe deux types de savane : i) les savanes du littoral occupant le cordon sableux, comme à Jacqueville, ii) les savanes pré-lagunaires incluses dans la forêt. Ces remarques signifient que, en cas de destruction massive du couvert forestier ou végétal, le sol sableux prédispose le territoire de Jacqueville à une certaine pauvreté écologique.

Ceci étant, les ressources écologiques terrestres de Jacqueville ont connu une transformation remarquable au cours du temps, en sens inverse de leur préservation. L’on note ainsi la disparition de la forêt et de la végétation de l’époque précoloniale, l’occupation de la plus grande partie du sol par les cocoteraies, l’occupation de la forêt classée d’Audoin par des plantations et de la jachère, l’absence des forêts classées de Kokoh et d’Addah sur les listes officielles des forêts classées comme preuve de leur exposition à des fins agricoles ou urbanistiques, l’exploitation (déforestation) des mangroves par les populations riveraines, l’absence de protection formelle de l’écosystème de mangroves. Il est cependant significatif de noter qu’historiquement, c’est la lagune Ebrié qui a le plus façonné les structures sociales, culturelles et symboliques des populations locales.

Société et ressources écologiques terrestres à Jacqueville jusqu’au début de la période coloniale

Bénéficiant d’une bordure lagunaire et maritime de plus de 60 km, la pêche est demeurée historiquement une des activités principales des populations de Jacqueville. Le matériel de pêche était fabriqué avec des matières végétales prélevées sur place. Il s’agit des troncs d’arbres, des nervures de palmier, de raphia, des lianes. Les embarcations, ainsi que tout l’outillage, étaient fabriqués à partir de matériaux écologiques locaux. Les cadres sociaux de cette activité étaient la famille et le lignage (Dugast, 1995 ; Augé, 1969a, 1969b). A cette époque, la pêche dans la lagune était une activité artisanale. Bien qu’alimentant un commerce intérieur et extérieur (avec les comptoirs et les bateaux européens), le caractère non industriel de cette pêche n’en faisait pas une menace pour la reproduction des espèces et, d’une manière générale, pour la survie des écosystèmes.

A l’aube de la colonisation française, l’économie locale (principalement la pêche) avait fini par générer, chez les populations locales, des connaissances et pratiques de gestion de la biodiversité, favorables à sa durabilité. Les structures sociales de l’économie de la pêche reflétaient directement les formes de solidarité, les rapports hommes-femmes, les structures lignagères, familiales, généalogiques et matrimoniales. Il en était de même pour la division sociale du travail de la pêche, la redistribution des produits de la pêche et l’apprentissage des cadets (Augé, 1969a, 1969b, 1970). A cette époque, le marché du poisson était constitué d’une série de circuits de commercialisation contrôlés par les aînés de lignage.

Par ailleurs, avant la colonisation française, la région de Jacqueville avait déjà des échanges commerciaux avec des commerçants européens (néerlandais, portugais, britanniques, français). Parmi les produits vendus aux Européens figuraient l’huile de palme, le sel, les pagnes, des captifs, des manilles (Augé, 1969a, 1970). Berron (op. cit.) mentionne que c’est à partir du 15e siècle que ces navigateurs et commerçants européens ont introduit sur le littoral ivoirien de nouvelles plantes cultivables parmi lesquelles le manioc, le taro, le maïs, le papayer, le cocotier, le manguier. Au 18e siècle, le commerce avec les Européens avaient modifié les structures sociales locales. L’on peut citer l’émergence des traitants, courtiers et intermédiaires entre les bateaux de commerce, les acheteurs de l’intérieur du pays et les populations locales. De même, d’après Diézou Koffi (2015), la vente de l’huile de palme avait induit chez les Alladian l’enrichissement de nombreux chefs de famille auxquels l’on avait attribué le prénom de Bonny (diminutif de Bonaparte). L’on peut considérer qu’avant l’installation de l’administration coloniale française, une économie agricole d’exportation s’était développée dans la région de Jacqueville (huile de palme, cocotier, café, etc.).

Ainsi, durant la seconde moitié du 19e siècle, la région de Jacqueville s’inscrivait dans une transformation structurelle, idéologique et symbolique sous l’effet conjugué des échanges réguliers avec les Européens, l’installation de migrants ouest-africains dans l’activité de pêche, la croissance du nombre de captifs et de descendants de captifs[2] qui finissaient par être intégrés dans les structures sociales autochtones alladian. L’économie locale était déjà une économie marchande, structurée par la production halieutique, la production de l’huile de palme, la vente des palmistes et la production du coco. Les structures et les hiérarchies sociales traditionnelles liées aux familles, aux lignages et à l’économie domestique ont été retravaillées par l’émergence de nouveaux statuts sociaux valorisés, induits par les activités de traitants, de courtiers ou d’intermédiaires entre commerçants européens et populations locales, y compris avec l’hinterland par-delà la lagune (Delaunay, 1995 ; Augé 1967, 1969a).

Il convient cependant de souligner que le contact des populations locales avec les explorateurs et commerçants européens n’a pas modifié de manière significative leurs rapports aux ressources écologiques terrestres. Les prélèvements réalisés dans ces conditions sur les ressources écologiques n’entravaient pas leur reproduction. Il s’agissait en effet, selon Augé (1969a), d’une économie comprenant les activités de pêche dont les produits étaient destinés à l’autoconsommation et à la circulation entre les lignages et le marché, les activités de cueillette et transformation (palmistes, huile de palme) destinées au commerce avec les Européens et les activités de production vivrière (le manioc notamment) qui prenaient place dans le cadre de l’organisation familiale. Enfin, les croyances et pratiques religieuses locales favorisaient la survie des ressources écologiques. Dans le contexte précolonial en effet, les croyances et les pratiques religieuses structuraient étroitement les rapports des individus et des groupes sociaux aux ressources écologiques. Ainsi, les rapports sociaux y compris les rapports aux acteurs symboliques (ancêtres, divinités, autres entités dématérialisées comme les génies) étaient-ils projetés sur l’environnement et les ressources écologiques. D’une manière générale, les aires écologiques étaient considérées comme l’habitat de ces acteurs symboliques. Par exemple, il existait des forêts sacrées, des arbres sacrés, un lac sacré, des marigots sacrés, des cours d’eau sacrés, des palmiers sacrés. Selon Diézou (2015), « chez les Alladian, le palmier à huile fétiche est identifié sous le nom de Braba-galou. Il est adoré et a de longues feuilles à pétiole jaune, qui lui donnent un peu l’aspect d’un cocotier. Sa singularité vient du fait qu’il produit de l’huile alors qu’il ressemble à un cocotier ». En particulier, la terre et la végétation conservaient des liens durables avec ceux qui les avaient travaillées ou façonnées dans le passé. Cela signifiait l’existence d’une sorte de corrélation entre d’une part, la stabilité et la reproduction de la société et d’autre part, la préservation des ressources écologiques. La médiatisation du rapport aux ressources écologiques (favorable à la préservation de ces ressources) par les systèmes de représentations sociales apparaît dans le récit suivant : « Ce qui est aujourd’hui le lac M’koa, situé au milieu de la ville de Jacqueville, était au départ un petit cours d’eau. Il s’est agrandi jusqu’à son état actuel. Cet élargissement de la surface de l’eau est le fruit d’un sacrifice humain demandé par les génies du lac. Ces derniers avaient demandé qu’on leur sacrifie une femme albinos. Les villageois se sont pliés à cette injonction et le lac est devenu grand comme vous le voyez aujourd’hui. » (Entretien avec des habitants du village de Jacqueville, riverain du lac, août 2020). Ce faisant, ces croyances, ainsi que les liens qu’entretenaient les acteurs sociaux avec les acteurs symboliques, constituaient un réel mécanisme de régulation dans le cadre du prélèvement, de l’appropriation et de l’exploitation des espaces naturels (terre, eau, végétation). Un des rôles des acteurs symboliques était de contribuer à la définition de ce qui est ressources écologiques à préserver[3]. Les acteurs symboliques et l’ensemble du système de représentations associé à leur existence permettaient de faire respecter les règles et les normes concernant l’usage des ressources disponibles dans les espaces naturels.

Les effets de la politique de mise en valeur de la colonie de Côte d’Ivoire

La période coloniale est traversée par trois événements majeurs et contraignants, en termes de conjonctures économiques pour les métropoles. Il s’agit de la première guerre mondiale (1914-1918), la crise financière de 1929 et la récession économique subséquente puis la seconde guerre mondiale (1939-1945). Ce qui s’est traduit par au moins deux tendances : i) des besoins accrus des métropoles en matières premières agricoles, en ressources financières et en denrées alimentaires ; ii) une hausse des prix des produits agricoles. Au regard de ce constat et dans un contexte d’exploitation des colonies, l’une des réponses dans les colonies françaises d’Afrique à ces conjonctures spécifiques a été l’intensification de la mise en valeur des potentiels économiques des territoires colonisés, bien entendu y compris la Côte d’Ivoire. Dans ce pays, les solutions seront centrées principalement sur l’exploitation forestière et sur l’exploitation des ressources foncières à travers l’économie de plantation, la diversification et l’intensification de l’agriculture vivrière au-delà des besoins traditionnels de subsistance ou d’autoconsommation. Le territoire est ainsi passé, d’après Yayat d’Alépé (2010, pp. 5-23), par trois phases significatives de son histoire économique. La première phase est celle de l’implantation de l’économie de traite coloniale (1889-1930). A ce stade, à Jacqueville, c’est l’huile de palme (issue de palmiers ayant poussé d’eux-mêmes parmi la végétation de la région) qui joue le rôle prépondérant. On note également l’exploitation du cocotier, du caoutchouc de cueillette (caoutchouc sylvestre) ainsi que l’exploitation forestière. D’une manière générale, au cours de cette période d’intensification du prélèvement direct des ressources écologiques, l’on a affaire à un réel pillage de celles-ci, sans aucune mesure volontariste en faveur de leur reproduction. La seconde phase de cette histoire économique est consécutive aux effets de la crise économique mondiale de 1930. La réponse locale a été le plan dit de relance économique du gouverneur Joseph Reste de la Rocca. Ce plan était basé sur l’expansion de l’économie de plantation en vue d’accroitre la production pour les cultures d’exportation. La troisième phase identifiée par Yayat d’Alépé est celle d’un essor de l’économie de traite coloniale de l’après-guerre (1945-1960). Ce qui équivaut à un développement notable de l’économie de plantation. Au niveau local, le développement de la filière palmier à huile et du coco est soutenu à partir de 1947 par l’Institut de recherche des huiles et oléagineux (IRHO). A partir de 1952, une station spécialisée de l’IRHO est ouverte pour le cocotier (Amagou & Brunin, 1974).

D’une manière générale, l’entreprise coloniale, au plan économique, est une entreprise d’exploitation des ressources écologiques terrestres, soit en termes de prélèvement direct, soit en termes d’abattage du couvert forestier pour laisser la place à des plantations de cultures d’exportation. Bien évidemment, la réticence ou la résistance des structures sociales locales a été brisée soit par la coercition directe (travaux forcés, cultures obligatoires) soit par l’instauration de l’impôt de capitation. Pour s’acquitter de cet impôt en numéraire ou en nature (en produit agricole), les populations n’avaient d’autres choix que de modifier les structures de leur économie traditionnelle et de s’investir dans l’économie de plantations (Colin, 1990 ; Ibo, 1995). Or, ces nouvelles plantations, destinées à alimenter l’industrie, entraînent une destruction à grande échelle des ressources écologiques et des écosystèmes d’une manière générale. Au niveau de Jacqueville, la période coloniale renvoie à un processus de déforestation en faveur des plantations de coco, de palmiers, de banane, de café, de cacao, même si, au regard des données pédologiques, ces cultures connaissent des fortunes diverses. Par exemple, le café et le cacao n’ont pas prospéré longtemps.

Implantation et extension des cocoteraies

Au début des années 1960, Marc Augé (1969a, pp. 140-145), avait observé que l’agriculture à Jacqueville comprenait des cultures industrielles comme le coco, le café (47 plantations dans le village de Grand-Jacques), le cacao, la cola et des cultures vivrières dominées par le manioc (182 champs de manioc identifiés). Aujourd’hui, le café et le cacao, qui étaient moins destructeurs de ressources écologiques dans la mesure où ils ne requièrent pas un abattage intégral du couvert forestier, ont pratiquement disparu de Jacqueville, remplacés par le cocotier.

La partie médiane du territoire de Jacqueville est une zone humide marécageuse. Elle aurait pu constituer aujourd’hui un couloir, par excellence, de ressources écologiques et de refuge pour la faune restante. Cependant l’assèchement progressif des bas-fonds correspondants ainsi que leur exploitation à des fins agricoles réduisent les chances de survie de cette bande verte dans la commune de Jacqueville. Par ailleurs, l’on peut affirmer que le plus gros destructeur de ressources écologiques était l’économie du cocotier dans la mesure où la création d’une cocoteraie (tout comme l’hévéaculture et la plantation de palmier à huile) supposent l’abattage de tout le couvert végétal initial. Le cocotier, en effet, s’est développé sur le littoral ivoirien grâce à un sol sableux, profond et perméable ainsi qu’à une pluviométrie suffisante (Amagou & Brunin 1974). Compte tenu de ses multiples usages[4], le cocotier s’est assez rapidement incrusté dans la vie sociale, culturelle et économique locale. Au cours des années 1920 et 1930, avec l’intensification de la mise en valeur de la colonie de Côte d’Ivoire, le cocotier va rejoindre l’économie de plantation.

C’est en 1966, en effet, que l’État confie à la Société de développement du palmier à huile (SODEPALM) la création, le développement et l’exploitation des plantations de coco. Sur cette base s’opère la création de vastes cocoteraies industrielles. Avec l’ouverture de l’usine de la Société ivoirienne de coco râpé (SICOR) en 1974 à Jacqueville, l’on notait cette année-là 3 437 ha de cocoteraies à Jacqueville dont 2 058 ha de plantations industrielles et 1 379 ha de cocoteraies villageoises (Amagou & Brunin, 1974). Ces plantations de cocotiers vont apporter des modifications significatives sur plusieurs plans dans l’organisation sociale des Alladian. Ces modifications concerneront aussi bien l’organisation du travail, les hiérarchies sociales, les formes de solidarité, les modes de transmission des héritages, des compétences et des patrimoines.

Or, il convient de souligner que la réalisation d’une cocoteraie passe d’abord par une déforestation complète des parcelles ; bien évidemment, et en conséquence, une destruction des écosystèmes et de l’habitat de la faune. L’essoufflement de l’économie du coco dans la commune de Jacqueville, consécutif au vieillissement et aux maladies des cocotiers, à la discontinuité des activités de la SICOR, va être suivi du dépérissement d’une grande partie des ressources écologiques de Jacqueville compte tenu du rattachement de la localité au Grand Abidjan, la construction du pont de désenclavement et la course aux lotissements urbains qui a suivi.

Urbanisation et menaces sur les ressources écologiques de Jacqueville

À Jacqueville, au regard de ce qui précède, ce sont les cocoteraies qui tiennent désormais lieu de principal couvert végétal. En conséquence, compte tenu de la tendance actuelle où urbanisation et survie des cocoteraies sont quasi-antinomiques, les cocotiers pourraient se raréfier d’ici quelques années si une réelle politique de reboisement n’est pas menée afin de permettre à la localité de conserver la singularité de son paysage. La commune est confrontée aux défis de l’urbanisation (lotissements), de l’abattage des cocoteraies pour l’aménagement desplateformes immobilières, du vieillissement des cocotiers (certains ont 40 ans voire plus de 60 ans), de l’appauvrissement du sol sableux et des maladies du cocotier (jaunissement mortel)[5].

Les opérations de lotissement, entraînent la disparition du paysage fait de cocoteraies qui était devenu une sorte d’identité écologique pour Jacqueville. Ces effets sont de plus en plus relevés tant par les populations que par les autorités locales. En effet, dans les communes ivoiriennes, les lotissements sont initiés à la fois par l’administration et par les chefferies villageoises ou les propriétaires terriens. Dans ces conditions, en l’absence d’un plan contraignant d’occupation du sol communal spécifiant la proportion maximale de terres constructibles ou de terres à occuper à des fins urbanistiques, définissant en conséquence la proportion des terres devant demeurer sous la forme de plantations, de jachères ou de réserves écologiques, l’idée de privilégier des zones vertes ou des aires écologiques dans ces communes a peu de chance de prospérer. Dans le cas spécifique de Jacqueville, le schéma directeur du Grand Abidjan laisse peu de place à la préservation des ressources écologiques comme l’indique la carte n°2 ci-dessous.

Carte n°2 : Plan cadre de l’occupation des sols du Grand Abidjan à l’horizon 2030

Source : Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (SDUGA, 2015)

Ce schéma directeur est emblématique de l’avenir des ressources écologiques dans la commune de Jacqueville. La plus grande partie du territoire est réservée à des zones résidentielles et à des Zones d’aménagement différé (ZAD)[6]. Les ZAD sont des zones à urbaniser plus tard, à l’initiative de l’État, et non à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou écosystémique. Cela signifie que les ressources écologiques, si elles existent dans ces zones, sont dans une situation sursitaire. Le schéma directeur du Grand Abidjan, en effet, validé en 2016, ne mentionne pas, pour Jacqueville, la création de zones écologiques (ou de zones vertes), bien que cette localité soit politiquement désignée comme une destination touristique dont les propriétés écologiques sont mises en avant.

Par ailleurs, depuis le début des années 1990 se sont mis en place au plan international, des cadres normatifs visant à produire des villes et collectivités territoriales en accordant une place importante aux questions environnementales et écologiques. Ainsi, à l’issue du sommet de la Terre de Rio en 1992, il a été mis en place, l’Agenda 21 local visant à traduire au plan local les principes du développement durable tels que définis dans le rapport Brundtland de 1987 (CMED, 1988). Cet agenda permet de prendre en compte le changement climatique et la préservation des ressources écologiques. Cela suppose, de notre point de vue, une démarche pédagogique visant à sensibiliser les acteurs locaux du développement (y compris dans les écoles), à développer les cadres institutionnels et normatifs appropriés pour l’atteinte de ces objectifs, à diffuser un système de représentation de la ville et des établissements urbains conditionnant la durabilité de la qualité de vie (au sens positif du terme) par la présence dans ces collectivités de ressources écologiques et des pratiques de préservation et de renouvellement des espèces.

A Jacqueville, la compétition ou la pression foncière, depuis la construction du pont de désenclavement en 2015, a fait émerger une réelle menace sur les ressources écologiques alors que le développement des cocoteraies avait déjà largement appauvri ces ressources et leur diversité. En l’absence de données chiffrées établissant le rapport entre la superficie de la commune et celle des zones loties, on note une tendance au lotissement systématique de l’espace communal.

On observe ainsi que les lotissements réalisés dans les villages de Taboth, Avagou, Sassako, Adoukro vont de la bordure maritime à la bordure lagunaire laissant ainsi une position marginale pour les aires écologiques.

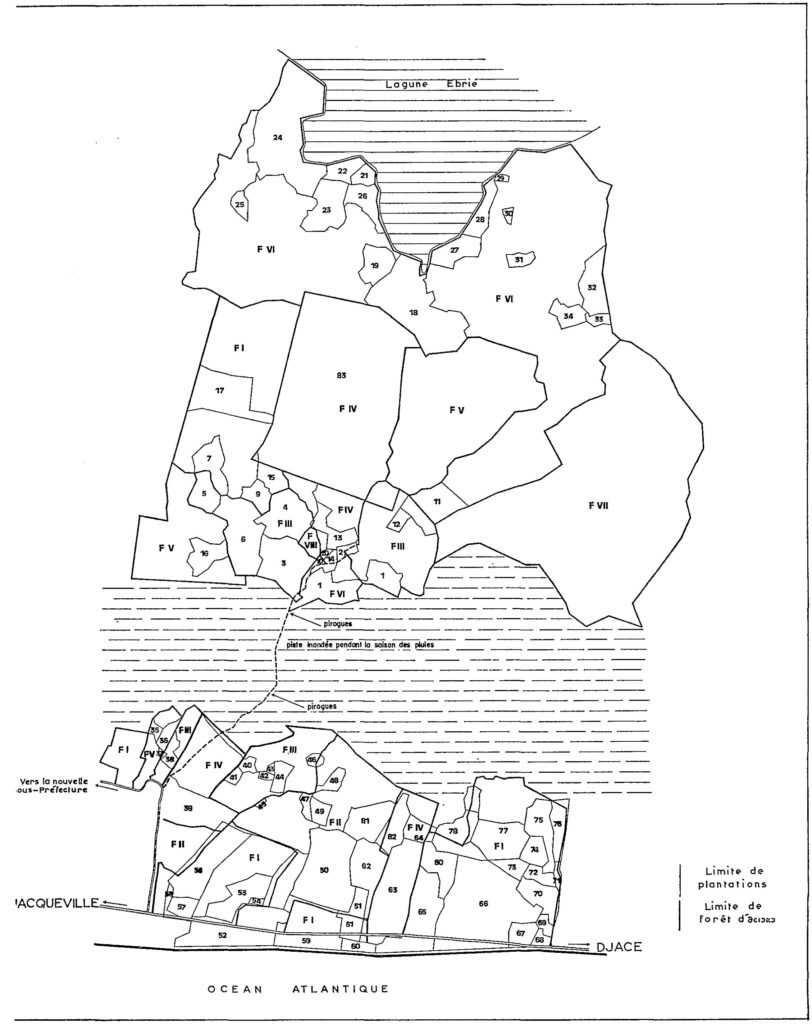

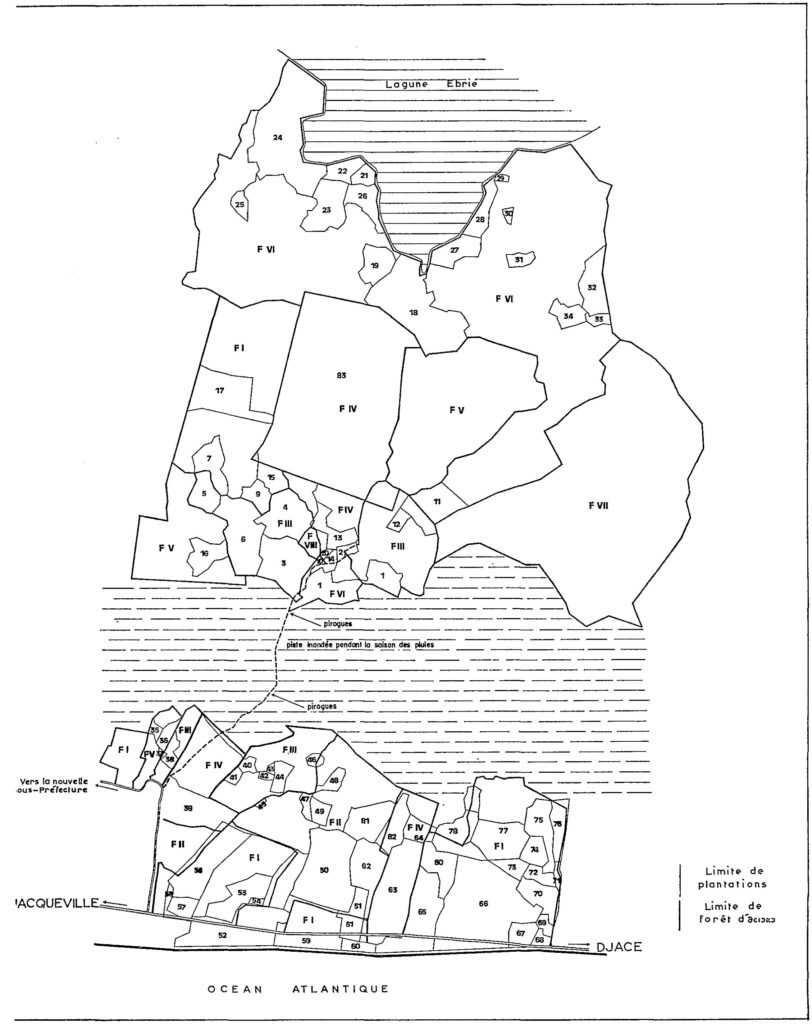

De même, d’anciennes zones marécageuses aujourd’hui asséchées commencent à intégrer les aires loties et donc constructibles. La bande humide et verte à mi-chemin des bordures maritimes et lagunaires (représentée sur la carte n°3 ci-dessous par des traits horizontaux discontinus), se rétrécit sous l’effet des lotissements. Marc Augé (1969a) avait décrit cette zone médiane comme une zone marécageuse inondée pendant les saisons des pluies à certains endroits comme le montre son étude du terroir des Kacou du village de Jacqueville.

Carte n°3 : « Le terroir des Kacou de Jacqueville » (Augé, 1969a, p. 171)

La carte indique que la piste qui traverse la zone humide au centre

est inondée en saison des pluies et doit alors être traversée en pirogue

Par ailleurs, la problématique de la survie des ressources écologiques à Jacqueville est aussi valable pour la forêt classée d’Audoin (extrémité est de la commune) et la mangrove à l’extrémité ouest de la commune. Les ressources écologiques de ces deux zones ont en commun de ne pas être pour le moment, menacées directement par les lotissements, la première en raison de son statut officiel de forêt classée et la seconde en saison de son éloignement momentané du flux de l’urbanisation mais d’être, toutes les deux, visées par d’autres formes d’intervention humaine.

En effet, la forêt classée d’Audoin avec ces 6 600 ha, dont une grande partie se trouve dans la commune de Jacqueville, s’inscrit dans une dynamique de détérioration (destruction du couvert végétal initial, création de plantations et de jachères par les populations locales) et de dépérissement. Une partie de la forêt a été déclassée[7] en 2018 en vue de la création d’une école militaire sur une surface d’environ 1 200 ha[8]. Ces deux modes de mise en valeur de l’aire protégée fondent chez les villageois la légitimité d’une demande de déclassement de la forêt. Aujourd’hui, cette « forêt », hormis les bas-fonds et les zones marécageuses, est largement investie par l’activité humaine (plantations et jachères). Les zones humides restantes sont certainement riches en ressources écologiques et en biodiversité, mais sa protection juridique ne constitue par un réel obstacle à son exploitation.

Ce constat met en évidence la faiblesse du cadre normatif de protection de l’aire écologique, l’absence d’une dynamique de restauration du couvert forestier largement abîmé par la présence de plantations. En terme de hiérarchie des valeurs, la préservation des ressources écologique ne prime pas sur la valeur marchande du foncier. Il en est de même pour les forêts classées de Kokoh et d’Addah, qui ne figurent ni sur la liste de la Sodefor[9], ni sur celle du ministère des Eaux et Forêts en 2017 (Eaux et forêts, 2017) bien qu’elles soient mentionnées sur des cartes récentes de la commune de Jacqueville produites par des organismes reconnus officiellement[10].

Quant à la mangrove située à l’extrémité ouest de la commune de Jacqueville, elle est également sous pression et exposée aux activités anthropiques. Si l’on se place d’un point de vue diachronique, cet écosystème se maintient dans un état résiduel, du fait de son exploitation par les populations riveraines. En outre, cet écosystème a pratiquement disparu aujourd’hui de la bande humide qui traverse, dans le sens de la longueur, la partie ouest du territoire de la commune de Jacqueville. Selon Dibi N’da et alii (2019), à l’extrême ouest de la commune de Jacqueville, la superficie des mangroves a baissé de près de 6 % entre 2009 et 2016, en raison de l’utilisation du bois des mangroves comme bois de chauffe pour la cuisine, le fumage du poisson, et comme matériau de construction des habitats, des activités de pêche, du commerce et de l’agriculture. En l’absence d’une protection formelle de cet écosystème, sa survie repose soit sur une révision des pratiques et perceptions des populations riveraines, soit sur des initiatives menées par des organisations non gouvernementales, soit sur un engagement de la municipalité de Jacqueville. L’Institut Universitaire du Sud (Univ-Sud)[11] et la mairie se sont engagés en 2019 à collaborer pour obtenir une protection de la mangrove. La stratégie reste cependant à définir. De même en 2018, l’association ivoirienne SOS-Forêts a obtenu un financement qui lui a permis de former 80 femmes de trois villages de la partie ouest de la commune de Jacqueville à la production de sel marin. La méthode consiste à provoquer une évaporation de l’eau de mer, par son exposition prolongée au soleil. Le projet espérait ainsi obtenir le détachement des femmes de l’exploitation de la mangrove (prélèvement du bois de chauffe dans la mangrove par exemple), en leur fournissant une activité économique et une source de revenus alternative. L’objectif de protéger la mangrove ne semble toujours pas garanti. Cela passe par une prise en compte des implications sociologiques car toute innovation de ce type dans un milieu social donné est nécessairement une innovation sociale, voire un micro-changement social dont les implications structurelles, idéologiques, axiologiques, symboliques participent à la fabrication du résultat escompté.

Si l’on replace la question des ressources écologiques de Jacqueville dans une perspective plus globale, c’est-à-dire, au niveau des politiques forestières nationales et au niveau des normes internationales de protection des ressources écologiques, il ressort les constats suivants. Le ministère ivoirien des Eaux et Forêts affirme que depuis 1960, la destruction des forêts classées est une tendance continue en Côte d’Ivoire et que, de 1960 à 2015, ce sont 79 % de la superficie des forêts classées qui ont disparu (Eaux et Forêts, 2017). De même, à partir d’une enquête nationale réalisée en 2017 sur les aires protégées en Côte d’Ivoire, la Commission Nationale des Droits de l’Homme de la Côte d’Ivoire (CNDHCI), un organisme public, a constaté que 83 % des forêts classées sont occupées par les activités humaines (plantations) et des habitats humains (villages, écoles, hôpitaux). Au niveau international, on note l’existence de menaces de sanctions négatives contre le travail des enfants dans la cacao-culture (la Côte d’Ivoire étant ainsi le premier pays visé par de telles menaces) mais pas de menace sur le cacao produit dans les forêts classées. A ce niveau, ne sont repérables que des actions de plaidoyer de la part d’associations ou d’ONG.

Conclusion

En guise de conclusion, notons les points suivants. Premièrement, les schémas directeurs d’urbanisme et les pratiques d’urbanisation incluant Jacqueville, ne font pas apparaître une tendance à la préservation des ressources écologiques. Des sites qui auraient pu être préservés comme la mangrove à l’ouest de la commune, mais aussi les zones marécageuses qui, du fait de leur caractéristiques, se prêtent peu à une mise en valeur agricole et immobilière, ne sont pas mentionnés clairement dans les documents de développement urbain comme des réserves écologiques. Deuxièmement, les parcelles qui ont déjà fait l’objet de protection formelle (à un moment donné) telle que les forêts classées d’Audoin, de Kokoh et d’Addah, qui sont mentionnées sur différents supports cartographiques reconnus, n’existent plus matériellement en tant que ressources écologiques protégées. Compte tenu de la nature de certaines aires écologiques comme les zones marécageuses et les mangroves, c’est d’elles-mêmes qu’elles constituent, pour le moment, un obstacle à l’occupation humaine en termes de projets d’aménagement et de lotissement. Sur la carte du Grand Abidjan (SDUGA, 2016, p. 294) et relativement à la commune de Jacqueville, il n’y a pas de secteur avec la mention « zone inconstructible ». Autrement dit, ni les mangroves, ni les zones marécageuses de la partie médiane du territoire communal ne sont cataloguées explicitement comme des parcelles à ne pas inclure dans les lotissements, donc à préserver. Les territoires de ces deux types d’écosystèmes apparaissent soit comme des ZAD, soit comme zones d’habitation.

Bibliographie

Amagou Victoire & Brunin Christian (1974). « Le plan cocotier de Côte-d’Ivoire ». Oléagineux, 29(7), pp. 359-364.

Augé Marc (1967). Organisation et évolution des villages alladian. Thèse de 3e cycle, EPHE, Paris 5, (France), 493p.

Augé Marc (1969a). Le rivage alladian. Organisation et évolution des villages alladian. Paris, ORSTOM, coll. Mémoires Orstom n° 34. URL : https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:13412

Augé Marc (1969b). « Statut, pouvoir et richesse : relations lignagères, relations de dépendance et rapports de production dans la société alladian ». Cahiers d’études africaines, 9(35), pp. 461-481. DOI : doi.org/10.3406/cea.1969.3176

Augé Marc (1970). « Tradition et conservatisme. Essai de lecture d’un terroir. Pays alladian (basse Côte-d’Ivoire) ». Études rurales, 37-39, pp. 281-298. DOI : doi.org/10.3406/rural.1970.1528

Augé Marc (1971). « Traite précoloniale, politique matrimoniale et stratégie sociale dans les societés lagunaires de basse Côte d’Ivoire ». Cahiers ORSTOM série sciences humaines, 8(2), 143-152.

URL : https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:01599

BAD (2019). Projet de construction et exploitation de la centrale thermique a gaz de 390MW (Ciprel 5) et de la ligne à haute tension associée, Taboth Côte d’Ivoire. Étude d’impact environnemental et social (EIES).

Berron Henri (1991). « Le littoral lagunaire de Côte d’Ivoire. Milieu physique, peuplement et modifications anthropiques ». Cahiers d’outre-mer. 44(176), pp. 345-363. DOI : https://doi.org/10.3406/caoum.1991.3411

CMED (1988). Notre avenir à tous. Montréal, Éditions du Fleuve.

Colin Jean-philippe (1990). La mutation d’une économie de plantation en basse Côte d’Ivoire. Paris éd. ORSTOM, 284 p. URL : https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:31279

Delaunay Karine (1995). Les pêcheurs ghanéens (Fante et Ewé) sur le littoral ivoirien : histoire de la pêche piroguière maritime en Côte d’Ivoire au 20e siècle. Thèse d’histoire, Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne, 539 p. URL : https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010071511

Dibi Nda H., Kouassi K., Tra Bi F., Konan K., Bohoussou N. (2019). « Apport de l’imagerie satellitaire SPOT dans la gestion durable des écosystèmes de mangroves de Toukouzou-Hozalem, départements de Grand-Lahou et Jacqueville, Sud de la Côte d’Ivoire ». Conférence OSFACO : Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique, Cotonou, Bénin, Mars 2019. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02189383/document

Diezou Koffi Innocent (2015). Forêt et industrie en Côte d’Ivoire de 1910 à 1980 : Une histoire entre techniques et sociétés. Thèse de doctorat en Histoire, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

URL : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02493957/

Djé T. K. C., Aboua L. R. N., Séri-Kouassi B. P., Ouali-N’Goran S. -W. M. & Allou K. (2011). « Étude de quelques paramètres biologiques de Pseudotheraptus devastans Distant (Heteroptera : Coreidae) sur les noix de Cocos nucifera L. de la variété PB 121+ à la station Marc Delorme (Côte d’Ivoire) ». Sciences & Nature, 8(1), pp. 13-21.

Domingo Jean (1980). « Aspects de l’évolution récente des pêches artisanales en Côte-d’lvoire ». Norois, 106, pp. 181-198. DOI : doi.org/10.3406/noroi.1980.3885

Dugast Stéphan (1995). « Lignages, classes d’âge, village. À propos de quelques sociétés lagunaires de Côte d’Ivoire ». L’Homme, 35(134), pp. 111-157. DOI : doi.org/10.3406/hom.1995.369909

Eaux et Forêt (2017). N°1, oct. 2017 : « La forêt, une priorité du gouvernement » (Magazine d’informations du ministère des Eaux et Fôrets, République de Côte d’Ivoire). URL : https://www.eauxetforets.gouv.ci/sites/default/files/17_0ctobre-mise_mensuel_forets-mag_1_ok_web.pdf

Halle Birgit & Bruzon Véronique (2006). Profil Environnemental de la Côte d’Ivoire. Rapport Final. AGRIFOR Consult, Commission européenne, Contrat Cadre EuropeAid/119860/C/SV/Multi.

Hauhouot Asseypo Antoine (1992). « Les ressources forestières dans la problématique du développement en Côte d’Ivoire ». Espace géographique, 21(4), pp. 357-365. DOI : doi.org/10.3406/spgeo.1992.3110

Ibo Guéhi Jonas (1993). « La politique coloniale de protection de la nature en Côte d’Ivoire (1900-1958) ». Revue française d’histoire d’outre-mer, 80(298), pp. 83-104. DOI : doi.org/10.3406/outre.1993.3082

Ibo Guéhi Jonas (1995). « Genèse de l’économie de plantation ivoirienne. Le cas de Yao Appéla ». Cahiers d’études africaines, 35(138-139), pp. 541-562. DOI : doi.org/10.3406/cea.1995.1459

Koffie Bikpo Céline & Sogbou-Atiory Julienne (2015) « La culture du manioc à Jacqueville : un besoin de revalorisation ». Revue de géographie tropicale et d’environnement, 2, pp. 55-65.

URL : http://www.revue-geotrope.com/update/root_revue/20160322/6-La-culture-du-manioc-yy-Jacqueville.pdf

Monsan Ignace (2012). « Stratégie de valorisation du tourisme en Côte d’Ivoire : cas de Jacqueville ». Revue africaine d’anthropologie, Nyansa-pô, 12, pp. 140-153.

URL : http://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_404.pdf

Sawadogo Abdoulaye (1974). « La stratégie du développement de l’agriculture en Côte d’Ivoire ». Bulletin de l’association de géographes français, 51(415-416), pp. 87-103. DOI : doi.org/10.3406/bagf.1974.4760

Seka Jean-Baptiste (2016). « Les maisons européennes de commerce en Côte d’Ivoire, 1893-1912. Stratégies de rationalisation économique ». Monde(s), 10(2), pp. 187-204. DOI : doi.org/10.3917/mond1.162.0187

SDUGA (2015). Projet de développement du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA). Rapport final (2 volumes). Ministère de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Wondji Christophe (1963). « La Côte d’Ivoire occidentale. Période de pénétration pacifique (1890-1908) ». Revue française d’histoire d’outre-mer, 50(180-181), pp.346-381. DOI : doi.org/10.3406/outre.1963.1381

Yayat d’Alépé Hubert (2010). « Essai de périodisation de l’histoire coloniale en côte d’ivoire, 1889-1965 ». Revue ivoirienne d’histoire, 17, pp. 5-23.

URL : http://revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1200.pdf

Notes

[1] En plus des 13 communes qui composaient le district d’Abidjan dans le schéma directeur approuvé en 2000, s’ajoutent désormais les communes de Grand-Bassam, Bonoua, Alépé, Azaguié, Dabou et Jacqueville.

[2] Il s’agit à la fois des captifs restés sur place compte tenu de la fin de la vente des esclaves aux Européens et de ceux prélevés sur les sociétés ethniques voisines. Selon Augé (1971), le développement accru de la traite de l’huile de palme vers 1840 avait fortement impacté l’organisation sociale des Alladian en leur imposant le recours à une main-d’œuvre captive

[3] Non pas en référence aux préoccupations environnementales comme c’est le cas aujourd’hui, mais pour des motifs religieux (sacralité des espaces naturels), sanitaires (plantes médicinales) ou autres (préservation des matériaux de construction des maisons, des outils de pêche, des objets d’art, etc.).

[4] Le cocotier intervient dans l’alimentation (la noix de coco), la boisson (l’eau de coco), la cosmétique (l’huile de coco), le charbon de coco, l’huile de coprah ou les matériaux de construction de maisons issus de ses fibres. Ses feuilles et son tronc sont des matières premières pour des produits artisanaux.

[5] Pour précisions sur les maladies du cocotier, voir les travaux de Djé et alii (2011).

[6] Au titre du décret n°82-262 du 17 mars 1982, il est créé une Zone d’aménagement différé (ZAD) à la périphérie de l’agglomération d’Abidjan, incluant la commune de Jacqueville.

[7] Ordonnance n° 2018-592 du 27 juin 2018 portant redéfinition des limites de la forêt classée d’Audoin, publiée au Journal Officiel n° 65 du lundi 13 Août 2018.

[8] « Lutte contre le terrorisme – Un laboratoire anti-terroriste à Jacqueville, Hamed Bakayoko “nous devons être à mesure de prévenir les attaques” » Ministère de la Défense.

http://www.defense.gouv.ci/actualite/details_actu/lutte-contre-le-terrorisme-un-laboratoire-anti-terroriste-a-jacqueville-hamed-bakayoko-nous-devons-etre-a-mesure-de-prevenir-les-attaques

[9] La gestion des ressources forestières et de leur habitat est du ressort du ministère chargé des Eaux et Forêts. La SODEFOR (Société de développement des forêts), société d’État, s’occupe de la politique de l’État en matière de forêts classées. Elle gère 231 forêts classées. L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) a pour objectif de préserver et valoriser de façon durable les huit parcs nationaux, cinq réserves naturelles, dix-sept réserves botaniques et d’autres réserves en création, de façon durable (SODEFOR : Décision n° 02655-19/DG/DARH du 15 juillet 2019 http://sitesodefortest.e-bordereaux.ci/images/pdf/liste-fc.pdf).

[10] C’est le cas de la carte de la commune de Jacqueville produite en 2020 par le Centre National de Télédétection et d’Information Géographique (dépendant du Bureau National d’Études Techniques et de Développement BNETD). Il en est de même pour les cartes figurant dans les rapports d’études d’impact environnemental et social réalisés en mars 2019 dans le cadre de la construction de la centrale électrique CIPREL 5 dans la commune de Jacqueville (BAD, 2019).

[11] Sur l’univ-Sud, voir dans ce numéro l’éditorial rédigé par Roch Yao Gnabéli : « L’Institut universitaire du Sud : un engagement en faveur du développement durable ».

Auteurs / Authors

Youssouf Méité est enseignant-chercheur à l’Université Felix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire). Il est docteur en sociologie, diplômé de l’université de Strasbourg (France), avec une spécialisation en sociologie économique, ses travaux portent sur la gouvernance des organisations, la mobilité, le transport et le développement durable. Il est membre de l’Institut universitaire du Sud (Jacqueville, Côte d’Ivoire).

Youssouf Méité is a lecturer and researcher at the University Felix Houphouët-Boigny (Abidjan, Ivory Coast). He holds a doctorate in sociology from the University of Strasbourg (France), with a specialisation in economic sociology. His work focuses on the governance of organisations, mobility, transport and sustainable development. He is a member of the Institut universitaire du Sud (Jacqueville, Côte d’Ivoire).

Roch Yao Gnabéli est professeur de sociologie à l’Université Felix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire). Docteur de l’université de Cocody et de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris, il est l’auteur de Les mutuelles de développement en Côte d’Ivoire. Idéologie de l’origine et modernisation villageoise (L’Harmattan-Paris, 2014), Retour sur l’objet de la sociologie, du problème scientifique au projet pédagogique (L’Harmattan–Dakar, 2018) et a co-dirigé État, religions et genre en Afrique occidentale et centrale (Ed. Langaa, Cameroun, 2019). Ses travaux actuels portent sur les mécanismes sociologiques de transformation des structures sociales. Il est membre de l’Institut universitaire du Sud (Jacqueville, Côte d’Ivoire).

Roch Yao Gnabéli is professor of sociology at the University Felix Houphouët-Boigny (Abidjan, Ivory Coast). He holds a doctorate in sociology from the University of Cocody and a doctorate of anthropology from the Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris, he is the author of Les mutuelles de développement en Côte d’Ivoire. Ideologie de l’origine et modernisation villageoise (L’Harmattan-Paris, 2014), Retour sur l’objet de la sociologie. Du problème scientifique au projet pédagogique (L’Harmattan-Dakar, 2018) and has co-edited État, religions et genre en Afrique occidentale et centrale (Langaa, Cameroon, 2019). His current work focuses on the sociological mechanisms of transformation of social structures. He is a member of the Institut universitaire du Sud (Jacqueville, Côte d’Ivoire).

Résumé

La gestion et la conservation des ressources écologiques sont de plus en plus au cœur des processus locaux se référant aux principes du développement durable. Sur le littoral ivoirien et particulièrement dans la commune de Jacqueville, les mutations sociales opérées au cours de l’histoire de cette localité ont modifié la nature des rapports des populations et des intervenants institutionnels aux ressources écologiques. A partir d’une étude documentaire et d’une enquête basée sur des entretiens avec différentes catégories d’acteurs locaux, ce texte a pour vocation, d’une part, de cerner les modes d’appropriation, de préservation ou de destruction de ces ressources par les acteurs et, d’autre part, de rapporter ces processus à l’histoire coloniale et postcoloniale du développement socioéconomique de la localité. Les résultats mettent également en évidence l’évolution des pratiques foncières et leur influence sur les rapports aux ressources écologiques.

Mots clés

Ressource écologique – Foncier – Norme sociale – Urbanisation – Jacqueville – Côte d’Ivoire.

Abstract

The management and conservation of ecological resources are increasingly at the heart of local processes referring to the principles of sustainable development. On the Ivorian coast, and particularly in the commune of Jacqueville, the social changes that have taken place over the course of the locality’s history have modified the nature of the relationship between the populations and the institutional actors with ecological resources. Based on a documentary study and interviews with various categories of local actors, this paper aims at identifying the ways in which actors appropriate, preserve or destroy these resources and to relate these processes to the colonial and post-colonial history of the locality’s socio-economic development. The results also highlight the evolution of land tenure practices and their influence on the relationship with ecological resources.

Key words

Ecological resource – Land tenure – Social norm – Urbanization – Jacqueville – Côte d’Ivoire.