TAGRO NASSA Marcelle-Josée

Sociologue, Institut d’ethno-sociologie, Université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

MIAN Anick Michelle Etchonwa

Docteure en sociologie de Université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’GORAN Konan Guillaume

Ministère de l’environnement et du Développement durable, Abidjan, Côte d’Ivoire

ARDD-1-2021 – Développement durable : recherches en actes

Analyses : politiques, pratiques, mobilisations

Pour citer cet article

TAGRO NASSA Marcelle-Josée, MIAN Anick Michelle Etchonwa, N’GORAN Konan Guillaume : « Abidjan et Grand-Bassam face à la résilience aux inondations (Côte d’Ivoire) », Actes de la recherche sur le développement durable, n°1, 2021.

ISSN : 2790-0355 (version en ligne) — ISSN : 2790-0347 (version imprimée)

URL : https://publications-univ-sud.org/ardd/2021/12/565/

DOI : (à compléter)

Texte intégral

Abidjan et Grand-Bassam à l’épreuve de la résilience aux inondations (Côte d’Ivoire)

par Marcelle-Josée TAGRO NASSA, Anick Michelle Etchonwa MIAN & Konan Guillaume N’GORAN

L’augmentation croissante de la population urbaine dans le monde et la complexité croissante des villes (Godschalk, 2003) font de ces territoires un enjeu de la gestion des risques et des crises. Ceci fait émerger des réflexions autour de la fabrication de la « ville durable ».

Dès lors, les enjeux autour de la « ville durable » se reflètent dans les agendas des organismes de développement (ONU-Habitat, Unesco) avec le onzième objectif de développement durable de l’agenda 2030. La Politique Nationale de la Ville (PNV) adoptée par le Conseil des ministres du 19 février 2020 met l’accent sur la promotion des villes résilientes à même de prévenir des risques. La résilience urbaine constitue ainsi le nouveau paradigme en matière de gestion des risques.

Ce concept a déjà fait l’objet de nombreuses discussions sémantiques au fil du temps (UNISDR, 2005, 2015). La notion de résilience urbaine intègre initialement l’idée d’adaptation à une perturbation par une phase d’absorption des modifications induites sur le système puis une phase de réorganisation ou retour à la normale.

Reposant sur les approches systémiques et socioécologique, la résilience urbaine se définit, d’une part, comme la capacité des villes à absorber une perturbation et à se réorganiser. Elle s’inscrit, d’autre part, dans un processus d’amélioration continue visant à mettre à profit les capacités d’apprentissage et d’adaptation du système urbain pour maintenir ou renforcer les facteurs de protection de la population (Toubin et al., 2012 ; Laganier & Serre, 2017).

Cette approche permet de proposer de nouvelles manières de faire face aux catastrophes, quand les approches précédentes, axées sur l’aléa et la vulnérabilité se limitent à des solutions structurelles de protection et à des actions préventives visant à limiter la vulnérabilité (Toubin et al., 2011).

La Côte d’Ivoire face aux inondations

En Côte d’Ivoire, les fortes précipitations ont régulièrement causé des inondations avec des conséquences graves dans les quartiers de la ville d’Abidjan et certaines villes de l’intérieur traversées par des cours d’eau.

En juin 2018, avec la montée des eaux (2,50 mètres)[1], 34 personnes dont 19 à Abidjan[2] ont perdu la vie suite aux inondations causées par les pluies diluviennes. Près de 3 115 ménages ont été affectés.

Les inondations n’affectent pas que les quartiers précaires. Elles touchent également ceux dits « huppés » dans la commune de Cocody (les quartiers Akouédo, Allabra, Palmeraie, Riviera 3). Ceci occasionne des dégâts matériels et des déplacements de populations (Office National de la Protection Civile, 2018).

A l’issue des inondations de 2018, l’évaluation des besoins (pertes et dommages) post-catastrophe (PDNA)[3] en tant qu’outil d’évaluation des effets et de l’impact, a permis de quantifier les dommages et de définir les besoins financiers pour le relèvement et la reconstruction.

Ces pertes et dommages s’estiment à près de 17 milliards de FCFA et le relèvement à plus de 200 milliards (Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 2018).

La ville de Grand-Bassam n’échappe pas non plus aux inondations. En 2019, elle a subit la crue du fleuve Comoé à cause de la forte pluviométrie. En effet, les 5 et 6 octobre, ainsi que du 11 au 13 octobre, de fortes précipitations ont entrainé de nombreux dégâts humains et matériels. Plusieurs quartiers notamment Oddos, Phare, Petit Paris, France et Moossou ont été inondés, impactant ainsi plus de 119 ménages (Mairie de Grand-Bassam, 2019).

Photos 1 et 2 : Images de quartiers inondés à Abidjan et Grand-Bassam

Les populations sinistrées ont reçu les visites et le soutien du gouvernement, des élus locaux, d’organisations non gouvernementale (ONG), d’organismes humanitaires, de communautés religieuses. Elles ont bénéficié, pour la plupart, de dons en vivres et non vivres, certaines d’une assistance psychologique ou ont été recueillis dans des centres d’accueil provisoires.

Cependant, face à la recrudescence du phénomène des inondations ces dernières années, comment Abidjan et Grand-Bassam prennent en compte les risques de catastrophes pour éviter une accumulation de nouveaux risques ? Comment alors se construit la résilience par les acteurs étatiques et non étatiques dans ces zones urbaines? Comment se fait l’appropriation durable des risques d’inondations par ces acteurs ?

« La résilience » : une représentation diversifiée et évolutive

La plupart des travaux de recherches en sciences humaines et sociales sur les inondations se focalisent sur la période de la crise, la catastrophe, ou celle de la post-crise. Ils abordent la question en termes de « perceptions des inondations » (Dourlens, 2003 ; Gilbert & Bourdeaux, 2007 ; Dupont et al., 2008).

Selon Desbordes (1997), une culture fataliste du risque d’inondation ne saurait être la seule réponse à apporter à des populations urbaines de plus en plus obsédées par des questions d’ordre sécuritaire. Bertrand et Richard (2012), renchérissent cette posture, en raison des incertitudes liées à la variabilité climatique, qui contraignent les territoires à s’adapter et à assurer l’ajustement des sociétés au changement climatique. Car, comme le souligne Gilbert (2003), la définition du risque induit une relation de cause à effet, la cause étant l’aléa, les effets sont appliqués sur les objets vulnérables.

Toutefois, selon Andres et Strappazzon (2007), si à première vue le développement durable promeut la prise en compte des risques naturels, dans la mise en œuvre des projets urbains, la portée du développement durable pour restreindre l’exposition aux risques est très limitée. Car les différentes présences de l’eau en ville suscitent des effets contradictoires, dans la mesure où elles évoquent le danger de l’inondation, mais constituent surtout un gage de qualité environnementale au sein de la ville. Dès lors, Barroca et Hubert (2008) expliquent que le développement durable dépend de la mise en place d’organisations sociales capables de penser le risque et l’aménagement urbains dans ses multiples dimensions sociales, culturelles, techniques, économiques et environnementales, mais aussi d’organisations sociales capables de mettre en place des procédures à même de faire émerger des compromis ou des consensus durables. Cet avis est quelque part partagé par Toubin et alii (2011) qui proposent une approche transdisciplinaire comme réponse à la résilience urbaine face aux risques.

Il ressort de ces travaux une diversité de représentations du concept de résilience, une complexité de la manière d’en fournir une estimation et les conditions de sa prise en compte dans l’aménagement durable des villes. Par ailleurs, ils invitent à ne pas se limiter aux réponses lors des catastrophes mais aussi à prendre en compte l’appropriation du facteur de risque chez les acteurs tant au niveau local qu’institutionnel.

Ainsi, la résilience urbaine est la capacité des villes, sous l’impulsion des besoins sécuritaires et de la variabilité climatique, à pouvoir planifier, en tenant compte de l’adaptation et de l’anticipation des risques qui représentent le croisement entre les aléas et les objets « vulnérables ».

Finalement, aborder notre sujet revient à analyser les actions au niveau individuel, communautaire et institutionnel de résilience face aux inondations.

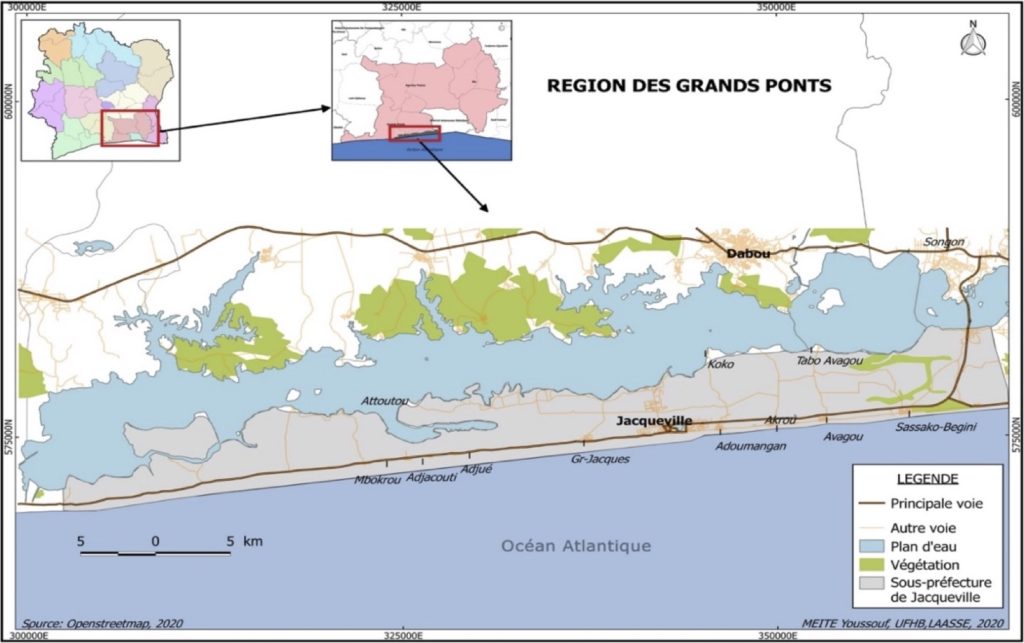

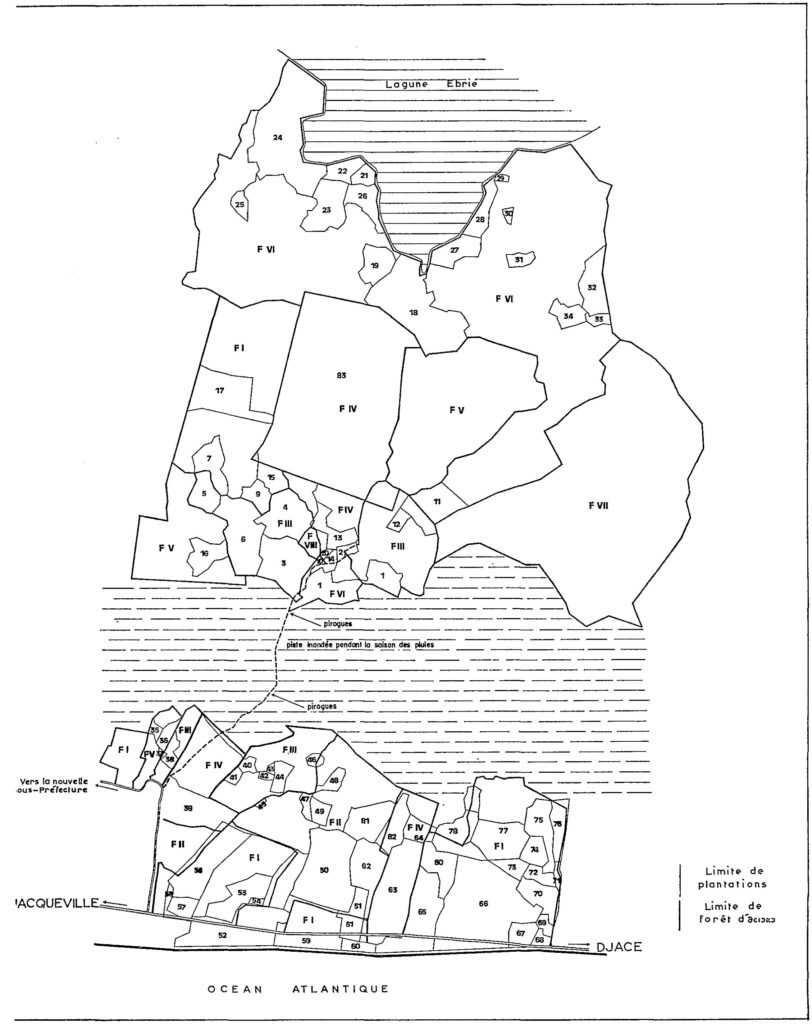

Cadre méthodologique de l’étude

La démarche se veut empirique et intègre une approche qualitative de collecte des données. Le choix des villes à l’étude se fonde sur la récurrence des sinistres et leurs fonctions respectives, Abidjan en tant que capitale économique et Grand-Bassam en tant que ville historique. La majorité des quartiers sinistrés en 2018 et 2019 sont surtout des quartiers résidentiels, avec des plans de lotissement et d’assainissement, et même localisés sur le territoire du patrimoine historique de l’UNESCO.

La collecte et l’analyse des données ont été menées en 2018 et 2019 au travers d’une recherche documentaire, d’observations directes ainsi que d’entretiens semi-structurés individuels et de groupe.

La revue documentaire a mobilisé des travaux scientifiques et techniques, des articles de presse, des rapports d’activités de diverses institutions.

44 entretiens ont ainsi été conduits dont 29 auprès d’habitants sinistrés des deux villes et 15 référents. Il s’agit entre autres de représentants municipaux, ministériels, religieux dont les locaux ont servi de centre d’accueil des ménages sinistrés, d’ONG et d’organisation humanitaire comme la Croix-Rouge. Par ailleurs, quatre entretiens collectifs de huit personnes en moyenne avec des ménages sinistrés ont été réalisés. Les entretiens ont porté sur l’impact des inondations sur le quotidien des populations, les pratiques au niveau individuel, communautaire et institutionnel de protection contre les inondations, la gestion locale de l’inondation, les représentations sociales du risque d’inondation et leur prise en compte dans les plans de développement urbain des villes.

Des visites de terrain des aires sinistrées, de certains centres d’accueil et la participation à certaines remises de dons ont permis d’avoir accès au quotidien des sinistrés et de voir certains dégâts. Cette observation a été complétée par le visionnage de certaines vidéos et images sur les inondations publiées sur les réseaux sociaux, les chaînes nationales et internationales.

Les informations recueillies ont été retranscrites, croisées et soumises à une analyse de contenu thématique. L’analyse a permis de saisir les réactions des acteurs au lendemain des inondations, le rapport aux risques des communautés et les mécanismes qui participent à la construction de la résilience d’Abidjan et de Grand-Bassam.

Une diversité de stratégies de protection dans une synergie d’action « limitée » face aux inondations

Les populations ont une capacité de réaction locale avant toutes interventions extérieures lors des inondations. Les travaux montrent que les interactions sociales à l’œuvre dans le champ d’étude produisent une diversité de stratégies mais sont limitées par l’insuffisance de coordination et de fédération.

Une mobilisation communautaire comme ressource sociale de résilience aux inondations

Les actions de résiliences sont portées aussi bien par les acteurs institutionnels que communautaires.

1. La solidarité comme ressource sociale à l’aléa subi

Face à l’inondation, les préoccupations matérielles passent au second plan et la priorité des citadins devient leur propre survie. La solidarité de voisinage est activée. Elle consiste à prendre en charge les victimes de l’environnement immédiat et de les installer dans des endroits plus sécurisés que sont les résidences des voisins non inondées. La solidarité se manifeste aussi par l’hébergement des sinistrés chez des tuteurs, parents ou amis. Ainsi, l’inondation se construit comme un catalyseur de rapports de solidarité s’inscrivant dans des dynamiques ponctuelles et d’urgence. Toutefois, les mécanismes de pérennisation de ces interventions, qui se construisent dans la spontanéité, ne sont pas garantis. Elles ne donnent pas lieu à la mise en place d’un dispositif « formel » d’intervention au niveau local ni surtout d’un cadre de préparation aux inondations.

En référence aux précédentes inondations, les populations essaient de s’accommoder à l’exposition aux risques. A l’approche des inondations, elles procèdent aux réaménagements de leurs locaux ou aux déplacements provisoires dans des zones « plus sûres » : déplacements des meubles du rez-de-chaussée au 1er étage, changement de parking, déplacement des enfants ou personnes âgées vers d’autres lieux de résidence.

2. Le réseau religieux, un capital social de résilience aux inondations

Dans certaines religions révélées, la solidarité est construite comme une vertu qui permet au croyant d’entretenir sa relation avec la divinité. C’est dans ce cadre que des structures d’entraide sont instituées au sein des différentes communautés religieuses. Elles participent à porter secours aux « sinistrés » au travers de l’accueil, des dons, des actions d’écoute, etc. A cet effet, l’ONG méthodiste Le réservoir de Siloé, a offert des dons aux membres de la communauté religieuse victimes des inondations. En effet, son discours sur l’implication se structure autour des infrastructures. Cela transparaît dans les propos d’un enquêté :

« Aux 62 familles sinistrées des pluies diluviennes de juin 2018, l’ONG Le réservoir de Siloe, a remis, à chacune des 22 familles ayant perdu au moins un être cher, une enveloppe de 100 000 FCFA et aux 40 autres familles sinistrées un kit composé d’un sac de riz de 25 kg, d’un carton de savon liquide, d’un carton de savon solide, d’un carton d’huile de 12 bouteilles et des boîtes de flocons d’avoine pour un coût global de 5 400 000 FCFA. Notons que le don a été fait sous la supervision de la Croix Rouge et de l’ONG catholique Citoyenneté Entraide, qui ont enregistré ces 62 familles venues d’Abidjan, Aboisso, Ouragahio et Tiassalé » (SKG, bénéficiaire des dons).

Ainsi, en vue de surmonter les altérations, les institutions religieuses prennent en charge les sinistrés. En outre, certains paroissiens ont accueilli des victimes chez eux. Par ailleurs, l’une des formes d’expression de solidarité envers les sinistrés a été de les recueillir dans les églises en attendant les interventions des autorités administratives. Ces églises ont parfois aidé à l’organisation des remises de dons. Ainsi, la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2 a recueilli 101 personnes pendant une période de 3 mois durant laquelle elles ont reçu trois repas journaliers organisés par les services de la Caritas avec les vivres offerts par la municipalité et d’autres bienfaiteurs.

Par ailleurs, 1 100 personnes ont été hébergées à la paroisse Cœur immaculé de Marie du quartier Impérial de Grand-Bassam. Des dons d’une valeur de 15 millions de FCFA ont été remis le 19 octobre par l’État aux sinistrés de Grand-Bassam. En témoigne un homme de 37 ans, victime des inondations en 2019, résidant au quartier Odoss : « Arrivé un vendredi avec ma femme et notre fille, l’église nous a bien accueillis ». Des différentes expériences ont conduit au lancement d’opérations de mobilisation de ressources en prélude à la saison de pluies.

Mais face aux inondations, il a été observé que les communautés ne disposent pas de plan d’actions préétabli. Les actions se limitent au renforcement de l’assistance habituelle par la mobilisation de ressources auprès des fidèles ou de structures extérieures. L’absence de la culture du risque d’inondation rend difficile la pérennisation et l’anticipation des actions. Bien que ces communautés religieuses constituent des organes sur lesquels les institutions municipales et administratives peuvent s’appuyer, on remarque qu’elles ne sont pas associées à la gestion des risques et ne sont pas préparées à répondre « aux catastrophes ».

3. La Croix-Rouge de Côte d’Ivoire et des ONG comme acteurs de résilience face aux inondations

En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire (CRCI) mène des activités de secours pendant les zones d’incertitude. Depuis 2015, le projet Réduction des risques de catastrophes en milieu urbain (RRCU), initié par la CRCI, contribue à la réponse aux inondations dans les zones affectées.

Photos 3 et 4 : Volontaires au service de ménages sinistrés à Grand-Bassam et Cocody

Source : Archives de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire, 29 octobre 2019

120 secouristes ont été déployés sur le terrain pour mener les opérations de secours d’urgence et une évaluation rapide dans la ville d’Abidjan. Ainsi la CRCI a curé des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales des villes, nettoyé trois sites inondés (le centre de santé communautaire de la Riviera Palmeraie, le centre de santé Mère Marie Notre Dame Réparatrice et la cité Allabra à Cocody) avec l’appui financier de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Elle a aussi mis en place quatre cliniques mobiles dans la commune de Cocody.

En outre, comme réponse immédiate aux problèmes de subsistance, 400 ménages ont bénéficié de moyens financiers via cash-transfert (paiement numérique par téléphone).

A cela s’ajoutent des dons aux victimes grâce à l’appui des ONG qui préparent également les communautés aux prochaines inondations par des actions de sensibilisation dans les communautés sur leur exposition aux risques.

Les actions des ONG et de la Croix-Rouge sont mises en œuvre de façon unilatérale. Ce manque de coordination avec celles des pouvoirs publics occasionne des doublons au niveau des assistés.

4. Des dynamiques impulsées par les acteurs institutionnels : des dons à la réalisation d’infrastructures socioéconomiques comme ressources de résilience urbaine

La résilience des acteurs est construite autour des dons aux victimes, des pratiques de relocalisation des populations sur des sites non inondables. A Grand-Bassam, il a été noté le relogement provisoire des sinistrés au sein du lycée professionnel artisanal ainsi que la distribution de kits alimentaires et sanitaires. De plus, les acteurs étatiques lient la résilience aux inondations à la disponibilité et à l’accessibilité des infrastructures socioéconomiques. En effet, le lundi 11 novembre 2019, lors du lancement officiel des travaux de l’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam, Monsieur Jean-Louis Moulot, maire de ladite ville affirme :

« Le lancement des travaux de l’ouverture de l’embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam vient comme une panacée pour cette ville qui vit à chaque saison pluvieuse un véritable calvaire. »

Dans cet extrait de discours, la logique équipementière est présentée comme une stratégie de prévention du risque en dépit du fait qu’une telle pratique ne parvient pas toujours à traiter les aspects des villes à l’épreuve des inondations.

La réponse aux inondations comme une gestion improvisée de l’urbanisme

Les réponses apportées sont souvent sectorielles et ne prennent pas suffisamment en compte la complexité des systèmes urbains. En effet, si les actions des municipalités et ministérielles tentent d’évaluer la vulnérabilité des espaces urbains face aux inondations, on observe qu’établir des plans de secours par anticipation reste difficile. En effet, les représentants de l’État lient ce fait à l’insuffisance de moyens matériels logistiques d’intervention et à la déficience de la synergie d’actions au niveau des organes publics et privés.

1. Une résilience retardée à l’aune d’une connaissance limitée et de la politisation du risque d’inondation

Les entretiens montrent que les réponses sociales des riverains face à l’inondation s’expliquent par leurs représentations du risque. Celle-ci se construit sur un sentiment modéré de vulnérabilité, qui peut s’expliquer par l’irrégularité des inondations ou leur faible probabilité dans certaines zones, tant en termes d’intensité que de fréquence de pluie, mais aussi par la méconnaissance du risque et en particulier de la possibilité d’inondation de la zone d’habitation et des scénarios d’inondation potentiels.

En effet, pendant longtemps des quartiers résidentiels comme Cocody ont été construits comme des zones à l’abri de tel aléa. Les victimes des précédentes inondations étant le plus souvent celles vivant dans des secteurs décrits comme à risques (quartiers exposés à des glissements de terrains). En outre, la fréquence des inondations contribue à construire une représentation sociale du risque qui ne motive pas la mise en œuvre de mesures préventives, tant chez les citoyens (potentiels sinistrés) que parmi les acteurs institutionnels. Dans cette situation, la survenue d’une crue au quartier France de Grand-Bassam ou d’une inondation au quartier Allabra de Cocody n’étant pas un phénomène habituel, la stratégie de résilience des populations se limitera à des interventions à court terme ou ne saurait être envisagée comme une alternative de protection. Ce que révèlent les propos ci-joints.

« Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! Cela fait près de 20 ans que je vis ici… Ma voiture a été emportée à 600 mètres de mon domicile. Certaines rues sont devenues de véritables torrents. Non je n’ai jamais vu ça ! » (Homme, 56 ans, juge, sinistré résident du quartier Allabra-Cocody).

Toutefois, pour d’autres enquêtés, les interventions post-crise répondent à une logique de clientélisme des autorités et relèvent donc d’une politisation du risque. Une commerçante exprime ainsi sa frustration face à l’intervention jugée tardive des autorités publiques :

« L’expérience des inondations répétitives nous apprend que nos politiciens préfèrent attendre que les crises éclatent pour réagir plutôt que d’anticiper les décisions. En réagissant face à une crise, ils savent en effet qu’ils peuvent obtenir l’adhésion populaire alors en attirant l’attention du public en perspective de futures élections. »

2. L’incohérence des pratiques en matière d’aménagement urbain, une contribution à l’ignorance du risque d’inondation

Les quartiers de Cocody-Allabra (Abidjan), Impérial ou France (Grand-Bassam), en raison de leur caractère résidentiel, véhiculent une image très avantageuse des conditions de vie. Mais les populations sont parfois confrontées à un défaut d’aménagement des espaces urbains. En effet, l’aménagement des zones inondables est autorisé par les élus aux sociétés immobilières ou propriétaires immobiliers en l’absence d’études prospectives rigoureuses en amont. De plus, les populations sont peu informées sur leur exposition au risque, comme en témoigne cette sinistrée de 2018 à la Riviera 3 près de Cap-Nord :

« On ne pouvait pas penser qu’un jour on serait concerné par un tel risque. Ni les ministères de l’assainissement, de la construction, ni la mairie n’en ont jamais parlé. Quand on entendait à la télé les spots qui demandaient aux populations de quitter les zones à risques à cause des pluies, nous, on ne se comptait pas parmi. »

Aussi, l’exposition au risque d’inondation est interprétée comme le produit de l’action de l’Etat du fait de la détention de documents formels d’installation par les propriétaires, l’existence des plans de lotissement et d’assainissement. A cela s’ajoute la cohabitation avec des bâtiments publics et des voisins dont le statut social constitue chez certaines personnes enquêtées un gage de sécurité. Ces autorisations formelles sont interprétées comme un déni du risque par les élus locaux et comme l’incapacité de l’État à communiquer sur les risques d’inondation. Une femme de 43 ans, sinistrée résidente du quartier Impérial à Grand-Bassam l’exprime ainsi : « On est allé dormir et on a été surpris dans la nuit de voir que l’eau est rentrée partout et à un tel niveau. »

Toutefois, certaines populations mènent des actions d’anticipation sur les prochains événements. Des propriétaires d’habitation et de magasins commerciaux des zones de Riviera Allabra et de Riviera Palmeraie ont construit des « remparts de fortune » matérialisés par des murets et des sacs de sable dans un besoin de protection et d’adaptation face aux inondations.

Ces initiatives individuelles s’inscrivent dans la logique d’anticipation et d’atténuation de l’impact des inondations. Quand elles regagnent leurs habitations après les inondations, les ex-victimes renforcent les anciennes défenses de fortune qui ont prouvé « leur efficacité » face aux inondations.

Discussion et conclusion

L’article s’est intéressé aux formes de réaction des acteurs face aux inondations et à leur rapport aux risques à Abidjan et Grand-Bassam dans une perspective de résilience urbaine. Il ressort une diversité d’actions développées tant au niveau communautaire qu’institutionnel mais limitées par l’insuffisance de synergie des actions. La réaction des individus et des communautés est ponctuelle et s’inscrit plus dans une logique de survie que de prévention et d’anticipation. Ainsi, les villes à l’étude sont « peu » résilientes du fait d’une connaissance limitée de la présence du risque, de l’incohérence des pratiques en matière d’aménagement urbain avec des installations sans études préalables. Ce qui occulte parfois les risques d’inondation et contribue à l’ignorance du risque d’inondation.

Au regard de ce qui précède, il convient de souligner que cette étude à des traits de similitudes avec les thèses avancées par Durand (2014). Pour ce dernier, le maintien d’une « culture du risque » est un enjeu capital pour entretenir un « sens du danger » et ainsi limiter les conséquences en cas d’inondation. A ce titre, Langumier (2006) et Revet (2009) montrent la nécessité de s’intéresser, outre aux territoires portant encore les stigmates de catastrophes, aux temporalités à distance des crises liées aux inondations. De ce fait, pour « mieux » préparer les communautés, il est nécessaire de prendre en compte le risque même sur des espaces où il n’existe pas de souvenirs d’événements « graves » —parfois effacés par le temps — mais où il est cependant difficile de penser qu’il ne se passera jamais rien.

C’est d’ailleurs ce que Barroca et alii (2006) légitiment. Pour ces auteurs la participation locale ne peut s’établir que par une prise en compte des représentations du risque par l’ensemble des acteurs. De ce fait, admettre que la gestion des risques n’est plus une simple politique de prévention portée par l’État mais qu’elle devient un élément central du processus de décision collective ouvre la porte à des transformations de l’action publique.

Bibliographie

Andres Lauren & Strappazzon Géraldine (2007). « Gestion des risques naturels et prise en compte du développement durable : un lien équivoque. Le cas du sud grenoblois ». Revue de géographie alpine, 95 (2), pp. 29-39. DOI : doi.org/10.4000/rga.133

Bertrand François & Richard Elsa (2012). « Les initiatives d’adaptation aux changements climatiques. Entre maintien des logiques de développement et renforcement des coopérations entre territoires ». Territoire en mouvement, 14-15. DOI : doi.org/10.4000/tem.1799

Blanchard Théo (2008). « Les inondations de 1733 et 1740 à Grenoble. L’évolution de la résilience dans l’après catastrophe ». Environnement Urbain/Urban Environment, 2, pp. 73-89. DOI : doi.org/10.7202/019222ar

Barroca Bruno & Hubert Gilles (2008). « Urbaniser les zones inondables, est-ce concevable ? ». Développement durable et territoires, 1(16), pp. 86-93. DOI : doi.org/10.4000/developpementdurable.7413

Barroca Bruno, Gilles Hubert & Youssef Diab (2006). Vulnérabilité : une clé de lecture du risque inondation. Journées Scientifiques de l’Environnement, Créteil, France. HAL : hal.archives-ouvertes.fr/hal-00180315/

Desbordes Michel (1997). « La gestion urbaine du risque d’inondation : problématique et enjeux ». La houille blanche. Revue internationale de l’eau, 7, pp. 20-24. DOI : doi.org/10.1051/lhb/1997058

Dourlens Christine (2003). La question des inondations. Le prisme des sciences sociales. Lyon (France), Centre d’étude et de recherche sur les pratiques de l’espace (CERPE).

URL : http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0073/Temis-0073323/R CPVS03-011.pdf

Dupont N., Agasse E., Barnay J., Colbeaud-Justin L., Erdlenbruch K. et al. (2008). Approche pluridisciplinaire des perceptions des inondations sur le bassin de la Vilaine. Rapport de recherche, INRAE/Université Rennes 2, 188 p. URL : https://hal.inrae.fr/hal-02591107

Durand Séverine (2014). Vivre avec la possibilité d’une inondation ? Ethnographie de l’habiter en milieu exposé… et prisé. Thèse de Sociologie. Université d’Aix-Marseille. HAL : tel.archives-ouvertes.fr/tel-01470592

Gilbert Claude (2003). « La fabrique des risques », Cahiers internationaux de sociologie, 1(114), pp. 55-72. DOI : doi.org/10.3917/cis.114.0055

Gilbert Claude & Bourdeaux Isabelle (2007). « Le risque comme objet de recherche académique ». Revue pour l’histoire du CNRS, 16. DOI : doi.org/10.4000/histoire-cnrs.1527

Godschalk David R. (2003). « Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities », Natural Hazards Review, 4(3), pp. 139-143. DOI : doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2003)4:3(136)

Laganier Richard & Serre Damien (2017). « Les conditions et la mise en œuvre de la résilience urbaine ». In La ville résiliente. Comment la construire ? (dir. : Thomas I. & Da cunha Antonio). Montréal (Canada), Presses de l’Université de Montréal.

Langumier Julien (2006). Survivre à l’inondation. Pour une ethnologie de la catastrophe. Paris, ENS éditions, 354 p.

Mairie de Grand-Bassam (2019). « Le Maire Jean-Louis Moulot aux côtés des sinistrés des récentes inondations de la lagune Comoé ». Grand-Bassam info (Bulletin mensuel de la Mairie), 12, p. 3.

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (2018). Évaluation des pertes, dommages et besoins suite aux inondations. Post Disaster Needs Assessment (PDNA), Abidjan (Côte d’Ivoire).

Office National de la Protection Civile (2018). Prévention des inondations en Côte d’Ivoire : lancement d’une mission d’évaluation sur toute l’étendue du territoire national. Rapport d’Opérations, Département de la prévention et de la Protection de la population, Abidjan (Côte d’Ivoire).

Plateforme humanitaire du secteur privé de Cote d’Ivoire (2019). Évaluation du paysage des situations d’urgence complexe et des catastrophes naturelles. Rapport d’activité. Abidjan, Côte d’Ivoire.

Revet Sandrine (2009). « Vivre dans un monde plus sûr. Catastrophes “naturelles” et sécurité “globale” ». Cultures & conflits, 75, pp. 33-51. DOI : doi.org/10.4000/conflits.17693

Toubin M., Lhomme S., Arnaud J.-P., Diab Y., Serre D. & Laganier R. (2011). La résilience urbaine face aux risques : une réponse transdisciplinaire. CIST2011 – Fonder les sciences du territoire, Collège international des sciences du territoire (CIST), Paris, pp. 455-460. URL : hal.archives-ouvertes.fr/hal-01353338

Toubin M., Lhomme S., Diab Y., Serre D. & Laganier R. (2012). « La Résilience urbaine : un nouveau concept opérationnel vecteur de durabilité urbaine ? ». Développement durable et territoires, 3(1). DOI : doi.org/10.4000/developpementdurable.9208

UNISDR (2005). Cadre d’action de Hyōgo pour 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes. Genève (Suisse), United nations office for disaster risks reductions (UNISDR).

UNISDR (2015). Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030. Genève (Suisse), United nations office for disaster risks reductions (UNISDR).

Notes

[1] Laurent Ribadeau Dumas : « Côte d’Ivoire : les inondations catastrophiques de la saison des pluies à Abidjan », FranceTVinfo, 20 juin 2018.

[2] Plateforme humanitaire du secteur privé de Côte d’Ivoire (2019).

[3] PDNA : Post Disaster Needs Assessment.

Auteurs / Authors

Marcelle-Josée TAGRO épouse NASSA, est docteure en sociologie urbaine et enseignante-chercheure à l’Institut d’ethno-sociologie de l’Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Côte d’Ivoire. Elle fut la directrice du Développement Urbain Durable du ministère de la Ville de 2019 à 2021. Ses réflexions portent de façon générale sur les interactions autour de la construction de l’espace urbain notamment le foncier industriel, l’espace public et les procédures sociales par lesquelles se construit l’appartenance à la ville.

Marcelle-Josée TAGRO épouse NASSA, a doctor of urban sociology is lecturer and researcher at the Institute of Ethno Sociology of the University Félix Houphouët-Boigny in Abidjan, Ivory Coast. She was the Director of Sustainable Urban Development of the Ministry of the City from 2019 to 2021. Her reflections generally relate to interactions around the construction of urban space, in particular industrial land property, public space and social procedures by which one builds belonging to the city.

Anick Michelle Etchonwa MIAN, est docteure en sociologie économique, membre Laboratoire de Sociologie Economique et d’Anthropologie des Appartenances Symboliques (LAASSE) de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Ses centres d’intérêt de recherches portent sur les formes de disqualifications sociales en milieu urbain, la pauvreté , la précarité de résidence, la consommation des ménages vulnérables et le genre.

Anick Michelle Etchonwa MIAN is a doctor in economic sociology and a member of the Laboratory of Economic Sociology and Anthropology of Symbolic Belongings (LAASSE) at the University of Félix Houphouët Boigny in Abidjan. Her research interests include forms of social disqualification in urban areas, poverty, residential insecurity, consumption of vulnerable households and gender.

Konan Guillaume N’GORAN est employé au ministère de l’Environnement depuis 20 ans. Depuis 2012, il est en charge des questions d’évaluation post et pré-catastrophe, notamment l’évaluation des impacts des inondations. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en science informatique et fonde ses recherches sur l’usage de l’observation de la terre (télédétection, systèmes d’information géographique et photographies aériennes) et la collecte de données d’occupation du sol pour prévoir et quantifier l’impact des catastrophes naturelles.

Konan Guillaume N’GORAN has been employed by the Ministry of Environment for 20 years. Since 2012, he has been in charge of post and pre-disaster assessment issues, including the assessment of the impacts of floods. He holds an engineering degree in computer science and bases his research on the use of earth observation (remote sensing, geographic information systems and aerial photographs) and of land use data to predict and quantify the impact of natural disasters.

Résumé

L’objectif de développement durable n°11 (ODD11) de l’Agenda mondial 2030 est de faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. Ainsi, la résilience urbaine constitue un critère de la durabilité globale des villes mais aussi un nouveau paradigme en matière de gestion des risques. Au regard des objectifs du développement durable, face à la recrudescence des inondations annuelles et au caractère plutôt actif que préventif des interventions, le présent article questionne la résilience d’Abidjan et de Grand-Bassam à partir des inondations de 2018 et 2019. La capacité de réaction des acteurs à surmonter les altérations provoquées par les catastrophes liées aux inondations pour trouver des solutions durables ou même locales, mérite d’être analysée. Les investigations s’appuient sur une démarche qualitative. Il ressort des résultats que l’atteinte de la résilience urbaine est fragilisée par des réponses communautaires et étatiques limitées et non coordonnées.

Mots clés

Risques d’inondation – Résilience urbaine – Développement durable – Villes durables – Abidjan – Grand-Bassam – Côte d’Ivoire.

Abstract

The Sustainable Development Goal 11 (SDG11) of the 2030 Global Agenda is to make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. Thus, urban resilience constitutes a criterion of the overall sustainability of cities but also a new paradigm in terms for risk management. In the light of Sustainable Development Goals, the resurgenge of annual floods and the active rather than preventive nature of the interventions, this article questions the resilience of Abidjan and Grand-Bassam based on the floods of 2018 and 2019. The reaction capacity of actors to overcome the alterations caused by flood disasters in order to find sustainable or even local solutions, deserves to be analysed. The investigations are based on a qualitative approach. The results show that the achievement of urban resilience is undermined by limited and uncoordinated community and state responses.

Key words

Flood risks – Urban resilience – Sustainable development – Sustainable cities – Abidjan – Grand-Bassam – Ivory Coast.